「話題の漫画『怪獣8号』、面白いけどSNSで『チェンソーマンのパクリ?』なんて声も…。本当にそうなの?」

そんなモヤモヤを抱えるあなたのために、両作品を読み込んだ筆者が徹底的に比較・解説します!

『怪獣8号』はパクリではありません!確かに、いくつかの設定は驚くほど似ています。でも、それは多くのヒット作に見られる「読者が夢中になる“王道”のフレームワーク」なんです。

この記事を読めば、

- なぜ2作品が似ていると言われるのか(3つのそっくりポイント)

- “似て非なる”ことがわかる5つの決定的な違い

- あなたが本当にハマるのはどっち?おすすめ診断

がスッキリわかります。両作品の本当の魅力を知って、もっと漫画ライフを楽しみましょう!

「パクリ」ではなく、読者を惹きつける「ヒットの王道」

「でも、設定がてるのは事実でしょ?」と思いますよね。おっしゃる通りです。

しかし、それは「パクリ」と結論づけるには早く、たくさんの人に「面白い!」と思ってもらうための、いわば“ヒットの公式”に近いものなんです。

人気漫画に共通する「鉄板フレームワーク」とは?

実は、「ごく普通の主人公がある日突然、特別な力を手に入れて、専門の組織で強大な敵と戦う」というストーリーは、昔から少年漫画で大人気の“鉄板フレームワーク”です。

- 『呪術廻戦』の虎杖悠仁

- 『BLEACH』の黒崎一護

- 『進撃の巨人』のエレン・イェーガー

ほら、思いつくだけでも人気作がたくさんありますよね。

この設定は、読者が主人公に自分を重ねやすく、成長していく姿を応援したくなる“魔法のレシピ”なんです。『怪獣8号』も『チェンソーマン』も、この強力なフレームワークを土台にしているからこそ、多くの読者の心を掴んでいると言えるでしょう。

作者が公言するルーツの違い

さらに決定的なのが、両作品のルーツ(生まれた背景)が全く違うこと。

怪獣8号のルーツ

作者の松本直也先生は、インタビューで『シン・ゴジラ』や『パシフィック・リム』といった特撮・怪獣映画からの影響を語っています。幼い頃から『ウルトラマン』や『ゴジラ』が大好きだったそうで、作品の随所にそのリスペクトが感じられます。

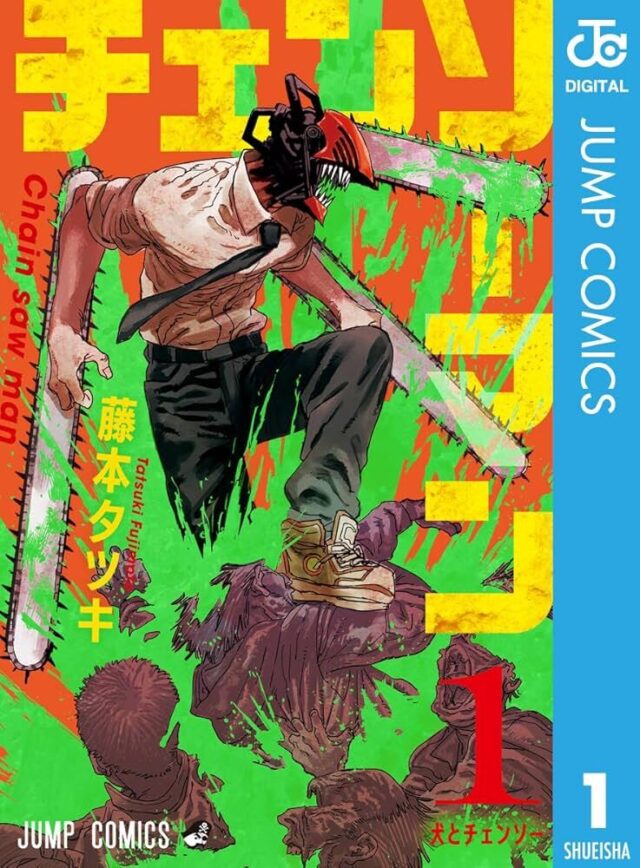

チェンソーマンのルーツ

一方、作者の藤本タツキ先生は、数えきれないほどの映画作品から影響を受けていることで有名です。特に『死霊のはらわた』などのB級ホラーや、タランティーノ監督作品のような少し癖のある映画のテイストが、作品の独特な雰囲気を作り出しています。

つまり、作品作りのスタート地点が「日本の特撮ヒーロー文化」と「洋画(特にB級ホラー)」とで、全く違う方向を向いているのです。

ココが似てる!『怪獣8号』と『チェンソーマン』3つの共通点

では、具体的に「どこが似てるの?」と話題になるポイントを3つ見ていきましょう。ここを整理すると、後の「違い」がもっと面白くなりますよ!

共通点①:主人公が「人間 × 敵」のハイブリッド

これは一番分かりやすい共通点ですね。

- 怪獣8号: 主人公の日比野カフカは、謎の小型怪獣に寄生され、人間でありながら怪獣に変身できる力を手に入れます。

- チェンソーマン: 主人公のデンジは、相棒の悪魔ポチタと契約し、心臓がポチタになることでチェンソーの悪魔に変身します。

どちらも「敵であるはずの力」を身に宿し、その力で戦うことになる。この“禁断の力”感が、物語を面白くする大きな要素になっています。

共通点②:脅威と戦う専門組織への所属

手に入れた力を使って、彼らが身を置くことになるのが専門組織です。

- 怪獣8号: 怪獣を討伐するエリート部隊「日本防衛隊」に入隊します。

- チェンソーマン: 悪魔を駆除する「公安対魔特異課(デビルハンター)」に所属します。

この組織という舞台があることで、主人公の成長、仲間との出会い、そして組織ならではのルールや葛藤が生まれるわけですね。

共通点③:魅力的な相棒・同僚との関係性

主人公のそばには、必ず魅力的な仲間がいます。

- 『怪獣8号』では、カフカを叱咤激励する若きエース市川レノや、最強の才能を持つ同期・四ノ宮キコル。

- 『チェンソーマン』では、デンジの先輩であり監視役でもある早川アキや、破天荒な魔人パワー。

主人公と仲間たちの関係性が物語に深みを与えている点も、両作品に共通する魅力です。

似て非なるもの!パクリと言えない5つの決定的違い

さて、ここからが本題です。共通点を押さえた上で、両作品がいかに「全く違う魅力を持つ物語」なのか、5つの決定的な違いを見ていきましょう!

違い①【物語のテーマ】32歳の再挑戦 vs 少年が求める普通の暮らし

まず、物語の根幹をなすテーマが正反対です。

- 怪獣8号のテーマ

「一度は諦めた夢にもう一度、本気で挑戦する」

32歳の主人公カフカが、年齢や周囲の目を乗り越えて、かつて憧れた防衛隊員を目指す。これは、多くの大人が共感できる、非常にポジティブで熱いメッセージです。 - チェンソーマンのテーマ

「普通の暮らしがしたい」

借金まみれのどん底生活から、デンジが求めるのは「温かい飯」「ふかふかのベッド」といった、ごく最低限の幸福。その渇望が、時に物語を狂気的で切ない方向へ導きます。

一方は「夢を追いかける素晴らしさ」を、もう一方は「夢さえ見られない過酷さ」を描いていると言えるかもしれません。

違い②【主人公の人物像】社会人経験のある常識人 vs 無知で破天荒な少年

テーマが違えば、主人公のキャラクターも全く異なります。

- 日比野カフカ(32歳)

清掃業者として働いていた社会人。ユーモアはあるけれど、基本的には常識人。年下の上司や同僚に気を遣ったり、自分の力の使い方に悩んだりと、大人の葛藤を抱えています。 - デンジ(少年)

学校にも行けず、まともな人間関係を知らずに育ったため、常識や倫理観が欠落している部分があります。行動原理は「腹が減った」「女の子と仲良くなりたい」など、非常にシンプルで本能的。その純粋さが彼の魅力であり、危うさでもあります。

カフカの悩みには「分かる…」と共感し、デンジの行動には「マジか…」と驚かされる。読者の感情の動きも全く違ってきます。

違い③【作風と読後感】王道少年ジャンプ vs 異端のダークファンタジー

作品全体の雰囲気も対照的です。

- 怪獣8号:

これぞ王道!な少年漫画の面白さ。

仲間との絆、厳しい訓練、強大な敵とのバトル。努力して壁を乗り越える展開に、胸が熱くなります。読んだ後は「面白かった!」「次も楽しみ!」と、気持ちの良い高揚感やカタルシスを味わえます。 - チェンソーマン:

先の読めないジェットコースター。

衝撃的な展開が連続し、重要だと思ったキャラがあっさりいなくなることも…。ギャグとグロ、感動と虚無感がごちゃ混ぜになった、他に類を見ない読書体験が待っています。読後は「一体何を見せられたんだ…」と、良い意味で頭がぐちゃぐちゃになるような、強烈な読書体験が待っています。

安心感の『怪獣8号』か、刺激の『チェンソーマン』か。この違いは大きいですね。

違い④【“敵”の概念】災害としての「怪獣」 vs 恐怖の概念としての「悪魔」

戦う相手である「敵」の描かれ方も違います。

- 怪獣8号の「怪獣」

多くは、地震や台風のような「巨大な災害」として描かれます。人々を守るために、組織の力で物理的に討伐すべき対象です。 - チェンソーマンの「悪魔」

「銃の悪魔」「闇の悪魔」のように、人々が抱く“恐怖”そのものが名前の由来になっています。存在自体が概念的で、理不尽で、精神的・概念的な恐怖の化身として人知を超えた恐ろしさを持っています。

この差が、戦いの意味合いをも大きく変えているのです。

違い⑤【作品の根源】特撮ヒーロー文化 vs B級ホラー映画

最初にも触れましたが、これが全ての違いを生む源泉です。

- 怪獣8号

巨大な敵に立ち向かうヒーロー(カフカ)と、それを支える防衛隊という組織の「格好良さ」をストレートに描いています。これは日本の特撮ヒーロー作品が持つ魅力そのものです。 - チェンソーマン

悪魔のグロテスクなデザインや、血しぶきが舞う容赦ない戦闘シーンは、B級ホラー映画の「やりすぎ感」や「気味の悪さ」をエンタメに昇華しています。

似た設定を使いながらも、目指す表現が「憧れのヒーロー」と「恐ろしくも魅力的なアンチヒーロー」とで、全く違う方向を向いているのです。

【あなたはどっち派?】チャートで診断!おすすめ作品

「違いは分かったけど、じゃあ自分にはどっちが合うの?」という方のために、簡単な診断を用意しました!

『怪獣8号』がおすすめな人

- ✅ 熱い王道ストーリーが好き

- ✅ 努力して成長する主人公を応援したくなる

- ✅ 仲間との絆や共闘シーンにワクワクする

- ✅ 仕事や夢を頑張る大人の心に響く物語を読みたい

→ 一つでも当てはまったら、あなたは『怪獣8号』にハマる可能性大!

『チェンソーマン』がおすすめな人

- ✅ 先の読めないスリリングな展開を味わいたい

- ✅ 少しダークで癖の強い世界観に惹かれる

- ✅ 完璧じゃない、どこか歪な主人公に魅力を感じる

- ✅ 映画好きで、特にB級ホラーやカルト作品のノリがわかる

→ 一つでも当てはまったら、あなたは『チェンソーマン』の沼へようこそ!

まとめ:設定の共通点は「面白い」の入り口!両作品を読んで違いを楽しもう

今回は、『怪獣8号』と『チェンソーマン』のパクリ疑惑について、徹底的に比較・解説してきました。

設定の類似は、多くの読者が「面白い!」と感じる“ヒットの約束事”のようなもの。本当に重要なのは、そのお決まりの舞台の上で、「どんな物語を」「誰に届けたいのか」ということです。

- 『怪獣8号』は、かつて夢見た全ての人へ贈る「王道の応援歌」。

- 『チェンソーマン』は、理不尽な世界を生きるための「異端の処方箋」。

似た材料を使いながらも、出来上がった料理のコースも味付けも全く違うのです。

もし片方しか読んだ(見た)ことがないなら、この機会にぜひもう片方も手に取ってみてください。その「違い」を知ることで、両作品が持つ本当の魅力と、現代の漫画がいかに面白く、多様性に満ちているかを再発見できるはずです。