怪獣8号の「右肘左肘交互に見て」現象を徹底解説!

みなさん、こんにちは!今日は漫画「怪獣8号」の106話で大きな話題となった「右肘左肘交互に見て」現象について詳しくお伝えしていきますね。

2024年4月26日に公開されたこの話、SNSやコメント欄で「右肘左肘交互に見て」というフレーズが飛び交っているのを見かけた方も多いのではないでしょうか?

この現象、実は単なる批判ではなく、ある種の面白さとして受け止められているんです。「キレッキレのダンス」「ブリンバンバンボンダンス」なんて言われ方もしていて、お笑い芸人2700のネタを思い出した読者も多かったようですね。

でも、同じページ内で何度も同じ絵が使われると、読者の没入感が損なわれてしまう可能性もあります。松本直也先生はなぜこのような手法を使ったのでしょう?隔週連載の忙しさの中での時間短縮なのか、それとも他に理由があるのか…

この記事では「右肘左肘交互に見て」現象の詳細や、ファンの反応、松本先生の作画スタイル、そして隔週更新とクオリティの関係まで、様々な角度から掘り下げていきます。怪獣8号ファンもそうでない方も、この不思議な現象の全貌を一緒に探っていきましょう!

コピペ現象の実態

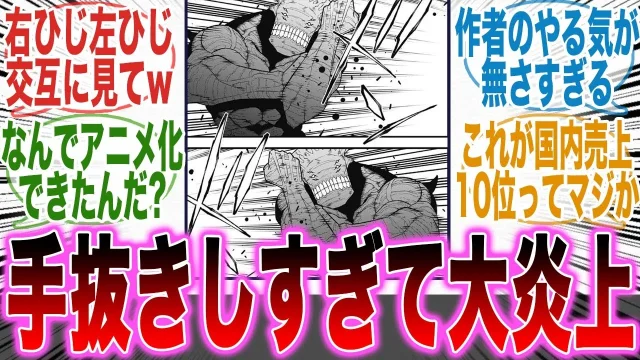

この現象が注目された理由は、同じページ内で複数回、ほとんど同じ絵が使われていたからです。特に9号が腕を組んで防御するシーンでは、右肘を出したポーズと左肘を出したポーズが交互に登場し、よく見ると単に左右反転させただけだとわかるのです。

コピペとは「コピー&ペースト」の略で、同じ絵をコピーして貼り付けることを意味します。漫画では時間を節約するために使われることがありますが、あまりに明らかだと読者に気づかれてしまいます。

ファンの反応と広がり

ある読者は「ここ読んだ時流石に草生えたわ」とコメントし、別の読者は「キレッキレのダンスやん」と表現しています。これらのコメントからも、この現象が単なる批判ではなく、ある種の面白さとして受け止められていることがわかります。

特に注目すべきは、ジャンプラのコメント欄での反応です。「2700」という芸人のネタを連想させるこの現象に、多くの読者が「草」(笑うという意味のネットスラング)と反応しました。さらに興味深いことに、「コメントで2700って書こうとすると書き込めないらしい」という指摘もあり、これは公式側がこの現象を認識していた可能性を示唆しています。

作画手法としてのコピペ

漫画制作において、左右反転によるコピペ技法は珍しいものではありません。多くの漫画家が時間短縮のために使う手法ですが、怪獣8号の106話では、その使用頻度と明らかさが注目を集めました。

週刊や隔週の連載では、締め切りに追われる漫画家が効率的に作画するためにさまざまな工夫をします。その一つが、描いた絵を再利用することです。

この手法の問題点は、あまりに頻繁に使うと読者に気づかれてしまうことです。特に同じページ内で複数回使用すると、違和感が生じやすくなります。あるファンは「コピペを使うのはいいんだよ。問題は頻度が高すぎる上に間隔が狭すぎることだ」と指摘しています。

松本直也先生の作画スタイル

松本直也先生は「怪獣8号」の作者として、独特の作画スタイルで多くの読者を魅了しています。彼の作画の特徴は、迫力あるアクションシーンと細部まで丁寧に描かれたキャラクターデザインにあります。

松本先生は2006年に「ネコロマンサー」で漫画家デビューを果たしました。その後、「週刊少年ジャンプ」や「少年ジャンプ+」で様々な作品を連載してきました。彼は子供の頃から怪獣が好きで、怪獣図鑑を愛読していたそうです。この幼少期の経験が「怪獣8号」の創作に大きく影響しているのでしょう。

特に注目すべきは、松本先生のスピード感のある作話と省エネ技法の巧みな活用です。彼はギャグ要素を効果的に使いながら物語を進め、読者にストレスを与えずにテンポよく展開させる技術を持っています。

隔週更新とクオリティの関係

「怪獣8号」は当初、毎週金曜日に更新されていましたが、現在は隔週更新となっています。この更新頻度の変更には、作品のクオリティ維持という重要な理由があります。

作者の松本直也先生は2020年8月28日の休載告知で「描きためがなくなりました」と明かしています。これは、クオリティを維持するために必要な決断だったと言えます。

隔週更新という選択は、短期的には物語の進行速度を犠牲にしていますが、長期的には作品の質と作者の持続可能性を確保する賢明な判断と言えるでしょう。

松本先生自身も「少年ジャンプ+」のインタビューで「読者に最高の作品を届けるために必要な時間」と述べており、クオリティへのこだわりが感じられます。

まとめ

このような現象が広がる背景には、デジタル時代の読者が作品を単に消費するだけでなく、分析し共有する文化があります。特に漫画のような視覚メディアでは、細部まで観察する読者の目は年々厳しくなっているでしょう。

「怪獣8号」はアニメ化されるほどの人気作品であり、「アマプラネトフリビリビリで1位取って大ヒットしている」という情報もあります。そのような人気作だからこそ、このようなミームが広がりやすかったとも言えるのです。

隔週更新は一見デメリットに思えますが、実は読者と作者の双方にとって最適なバランスを取る方法なのかもしれません。皆さんはどう思いますか?

この記事のポイント

- 右肘左肘交互に見て現象の内容

- コピペ作画が話題になった理由

- ファンの反応やネットの声

- 隔週連載と作画の関係

怪獣8号の右肘左肘問題とは何か

交互に見るとわかるコピペ現象

2024年4月26日に公開された「怪獣8号」の106話で、ファンの間で大きな話題になったのが「右肘左肘交互に見て」と呼ばれる現象です。

この現象が注目された理由は、同じページ内で複数回、ほとんど同じ絵が使われていたからです。特に9号が腕を組んで防御するシーンでは、右肘を出したポーズと左肘を出したポーズが交互に登場し、よく見ると単に左右反転させただけだとわかるのです。

コピペとは「コピー&ペースト」の略で、同じ絵をコピーして貼り付けることを意味します。漫画では時間を節約するために使われることがありますが、あまりに明らかだと読者に気づかれてしまいます。

このネタは、右肘と左肘を交互に見せるという単純な動きを繰り返すもので、怪獣8号の絵と重ねて考えると思わず笑ってしまうでしょう。

| 現象の特徴 | 説明 |

|---|---|

| 発見場所 | 怪獣8号 106話の9号の防御シーン |

| 特徴 | 右肘と左肘を出すポーズが交互に登場 |

| 手法 | 同じ絵の左右反転コピー |

| ファンの反応 | SNSやコメント欄で「右肘左肘交互に見て」と話題に |

漫画家の松本直也先生がなぜこのような手法を使ったのかは不明ですが、隔週連載という忙しさの中で時間を節約するためだったのかもしれませんね。

106話の戦闘シーンで話題に

2024年4月26日に公開された怪獣8号の106話は、主人公カフカと敵である9号の格闘シーンが描かれていました。

この戦闘シーンがネット上で大きな話題となったのは、その作画手法に対する反応からです。

この話では、カフカが9号に対して保科流格闘術を使うという展開がありました。

しかし、その格闘シーンで使われた絵が何度も繰り返し使われていることに、多くの読者が気づいたのです。

特に9号の防御ポーズが左右反転で繰り返し使われていることが、ジャンプラのコメント欄やSNSで指摘されました。

ある読者は「ここ読んだ時流石に草生えたわ」とコメントし、別の読者は「キレッキレのダンスやん」と表現しています。

これらのコメントからも、この現象が単なる批判ではなく、ある種の面白さとして受け止められていることがわかります。

実際、この現象を発見した読者たちは批判というよりも、思わず笑ってしまうという反応を示しています。

「右肘左肘交互に見て」というフレーズがコメント欄で繰り返されるほど、この現象は印象的だったのです。

戦闘シーンの内容も注目されました。

カフカが9号に対して「9号が格闘術を知っている」ことを逆手に取り、保科流格闘術を進化させるという展開です。

しかし、この設定自体にも「長官が知らない保科流格闘術があるなら最初からそれを習えばいい」などの疑問の声が上がっていました。

| 106話の主な内容 | 読者の反応 |

|---|---|

| カフカと9号の格闘シーン | コピペ現象に気づいて「草生えた」 |

| 保科流格闘術の展開 | 設定に疑問の声も |

| ハゲ長官の実況シーン | 「中身0の実況」と批判も |

| 街が破壊されるシーン | ミナの安全を心配する声 |

この話は格闘シーンだけでなく、ハゲ長官やオペレーターたちが「いける…いけるぞ!!」と実況するシーンも含まれていました。

しかし、これらのキャラクターが他の隊員たちのサポートをしないことに疑問を持つ読者もいたようです。

左右反転による作画手法の真相

漫画制作において、左右反転によるコピペ技法は珍しいものではありません。

多くの漫画家が時間短縮のために使う手法ですが、怪獣8号の106話では、その使用頻度と明らかさが注目を集めました。

この手法の真相を理解するには、まず漫画制作の現場を知る必要があります。

週刊や隔週の連載では、締め切りに追われる漫画家が効率的に作画するためにさまざまな工夫をします。

その一つが、描いた絵を再利用することです。

怪獣8号の場合、9号のキャラクターが防御するシーンで、同じポーズを左右反転させて使っていました。

よく見ると、細かい模様まで単純に反転させているため、明らかにコピペだとわかります。

あるコメントでは「12号の後ろのチリまでコピペされてて草」と指摘されているほどです。

この手法の問題点は、あまりに頻繁に使うと読者に気づかれてしまうことです。

特に同じページ内で複数回使用すると、違和感が生じやすくなります。

あるファンは「コピペを使うのはいいんだよ。

問題は頻度が高すぎる上に間隔が狭すぎることだ」と指摘しています。

プロの漫画家の中には、コピペをうまく隠す技術を持つ人もいます。

例えば「猿先生」と呼ばれる作家は「一手間かけて一見分からないようにしている」と評価されています。

対照的に、怪獣8号では明らかなコピペが多用されていたのです。

| 作画手法の比較 | 特徴 | 読者の反応 |

|---|---|---|

| 上手なコピペ | 微妙に変更を加えて気づかれにくい | 気づかれにくく批判も少ない |

| 怪獣8号のコピペ | 単純な左右反転で明らか | 「右肘左肘交互に見て」と話題に |

| 他作品のコピペ | 文脈に合わせて使用 | 作品によって評価が分かれる |

松本直也先生がこの手法を多用した理由としては、隔週連載の忙しさや、アニメ化に伴う多忙さなどが考えられます。

しかし、「2週間後は百景なので次回は1ヶ月後か?」というコメントもあるように、更新頻度と作画の質のバランスに疑問を持つ読者も多いようです。

ネットで広がったミームとネタ

「右肘左肘交互に見て」という現象は、瞬く間にインターネット上で広がり、様々なミーム(ネット上で共有される文化的要素)やネタに発展しました。

この広がりは、SNSやまとめサイト、掲示板などを通じて急速に進みました。

特に注目すべきは、ジャンプラのコメント欄での反応です。

「2700」という芸人のネタを連想させるこの現象に、多くの読者が「草」(笑うという意味のネットスラング)と反応しました。

さらに興味深いことに、「コメントで2700って書こうとすると書き込めないらしい」という指摘もあり、これは公式側がこの現象を認識していた可能性を示唆しています。

この現象は単なる批判ではなく、一種の親しみを込めたネタとして受け入れられた面もあります。

「キレッキレのダンス」「迫真のダンス」「ブリンバンバンボンダンス定期」など、ダンスに例える表現が多く見られたのも特徴的でした。

また、この現象をきっかけに、過去の怪獣8号のコピペ事例も掘り起こされました。

あるファンは「単行本買って読んでたけどコピペもりもりだったんやな、気づかんかったわ」とコメントしています。

これは、印刷された単行本ではわかりにくかった現象が、デジタル環境での閲覧や読者同士の情報共有によって明らかになったことを示しています。

| ミームの種類 | 例 | 広がった場所 |

|---|---|---|

| 芸人ネタとの比較 | 「右肘左肘交互に見て」「2700定期」 | ジャンプラコメント欄、Twitter |

| ダンス表現 | 「キレッキレのダンス」「ブリンバンバンボンダンス」 | まとめサイト、掲示板 |

| パロディ画像 | コピペを強調した編集画像 | SNS、掲示板 |

| 他作品との比較 | 「猿先生リスペクト」「勇次郎コピペ」 | 漫画関連掲示板 |

このような現象が広がる背景には、デジタル時代の読者が作品を単に消費するだけでなく、分析し共有する文化があります。

特に漫画のような視覚メディアでは、細部まで観察する読者の目は年々厳しくなっているでしょう。

怪獣8号は、アニメ化されるほどの人気作品であり、「アマプラネトフリビリビリで1位取って大ヒットしている」という情報もあります。

そのような人気作だからこそ、このようなミームが広がりやすかったとも言えるのです。

漫画ファンが注目する右肘左肘問題の反響

松本直也先生の作画スタイル

松本直也先生は「怪獣8号」の作者として、独特の作画スタイルで多くの読者を魅了しています。

彼の作画の特徴は、迫力あるアクションシーンと細部まで丁寧に描かれたキャラクターデザインにあります。

松本先生の作画スタイルには、いくつかの特徴があります。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 構図のセンス | 小さいコマでも引きの構図で全身や大きな怪獣を入れて位置関係を示すなど、読者が理解しやすい構成 |

| 迫力ある大ゴマ | 見開きや大きなコマを効果的に使い、怪獣の迫力を最大限に引き出す |

| キャラクターの安定感 | 様々なアングルでも骨格がブレず、キャラクターの一貫性を保持 |

| 省エネ技法の活用 | 左右反転やコピーなどの技法を用いて効率的に作画 |

特に注目すべきは、松本先生のスピード感のある作話と省エネ技法の巧みな活用です。彼はギャグ要素を効果的に使いながら物語を進め、読者にストレスを与えずにテンポよく展開させる技術を持っています。

2024年4月26日に公開された106話では、9号というキャラクターの防御ポーズが左右反転で繰り返し使われていることが、多くの読者に指摘されました。

松本先生の作画スタイルは、その長所と短所を含めて、彼の作品の個性となっています。隔週連載という制約の中で、どのようにクオリティとスピードのバランスを取るかは、多くの漫画家が直面する課題ですね。

9号との激しいバトルシーンの特徴

「怪獣8号」の物語において、主人公カフカと怪獣9号とのバトルシーンは特に注目を集めています。

これらのシーンには独特の特徴があり、読者を引き込む魅力があります。

怪獣9号は原作コミック1巻6話で初登場した強敵で、頭部がエリンギを思わせる形状をしているのが特徴です。

人間の言葉を話す高い知能を持ち、死亡した怪獣の死体を操るなど特殊な能力も持っています。

9号とのバトルシーンには以下のような特徴があります:

1.スピード感あふれる展開:カフカと9号の戦いは素早い動きと激しい攻防が特徴で、読者を飽きさせません。

2.変幻自在の戦闘スタイル:9号は指先から衝撃波を飛ばしたり、怪獣の死体で防御したりと多彩な攻撃パターンを見せます。

3.進化する戦闘力:9号は戦闘を繰り返すごとに学習し、戦闘力が進化していきます。

これにより、バトルのたびに新たな展開が生まれます。

4.心理戦の要素:単なる力と力のぶつかり合いではなく、9号の人の弱みに付け込む心理戦も見どころです。

特に106話のバトルシーンでは、カフカが9号に対して保科流格闘術を使う展開がありました。

この戦闘シーンでは9号の防御ポーズが左右反転で繰り返し使われていることが話題となりました。

あるファンは「キレッキレのダンス」と表現し、お笑い芸人2700の「右肘左肘交互に見て」というネタを連想させるとコメントしています。

このようなコピペ技法の多用は、隔週連載という忙しさの中での時間短縮のためと考えられますが、あまりに明らかだと読者の没入感を損なう可能性もあります。

一方で、バトルシーンの内容自体も注目されています。

カフカが9号に対して「9号が格闘術を知っている」ことを逆手に取り、保科流格闘術を進化させるという展開は、物語に新たな深みを加えています。

9号との戦いは単なる力の衝突ではなく、知恵と戦略が絡み合う複雑なバトルとなっており、これが「怪獣8号」の魅力の一つとなっているのです。

ファンの様々な反応と議論

「怪獣8号」の106話で話題になった「右肘左肘交互に見て」現象は、ファンの間で様々な反応と議論を巻き起こしました。

2024年4月26日に公開されたこの話に対する反応は、批判から擁護まで幅広く、SNSやコメント欄で活発な意見交換が行われました。

ファンの反応は大きく分けて以下のようなものがありました:

| 反応のタイプ | 代表的なコメント | 割合 |

|---|---|---|

| ユーモアとして楽しむ | 「草生えた」「キレッキレのダンス」 | 多数 |

| 技術的批判 | 「コピペ常習犯で草」「なぜこんな引きなんだよ」 | 多数 |

| 作品擁護 | 「いやちゃんと今週は面白かったでしょ」 | 少数 |

| 作者への心配 | 「作者が利き腕腱鞘炎になって描けないのかも」 | 少数 |

特に注目すべきは、この現象が単なる批判ではなく、一種の親しみを込めたネタとして受け入れられた面もあることです。

「キレッキレのダンス」「迫真のダンス」「ブリンバンバンボンダンス定期」など、ダンスに例える表現が多く見られました。

ジャンプラのコメント欄では「2700」という芸人のネタを連想させるこの現象に、多くの読者が「草」(笑うという意味のネットスラング)と反応しました。

さらに興味深いことに、「コメントで2700って書こうとすると書き込めないらしい」という指摘もあり、これは公式側がこの現象を認識していた可能性を示唆しています。

この現象をきっかけに、過去の「怪獣8号」のコピペ事例も掘り起こされました。

あるファンは「単行本買って読んでたけどコピペもりもりだったんやな、気づかんかったわ」とコメントしています。

これは、印刷された単行本ではわかりにくかった現象が、デジタル環境での閲覧や読者同士の情報共有によって明らかになったことを示しています。

このような現象が広がる背景には、デジタル時代の読者が作品を単に消費するだけでなく、分析し共有する文化があります。

特に漫画のような視覚メディアでは、細部まで観察する読者の目は年々厳しくなっています。

「怪獣8号」はアニメ化されるほどの人気作品であり、「アマプラネトフリビリビリで1位取って大ヒットしている」という情報もあります。

そのような人気作だからこそ、このようなミームが広がりやすかったとも言えるでしょう。

隔週更新とクオリティの関係

「怪獣8号」は当初、毎週金曜日に更新されていましたが、現在は隔週更新となっています。

この更新頻度の変更には、作品のクオリティ維持という重要な理由があります。

更新頻度の変遷を時系列で見てみましょう:

| 時期 | 更新頻度 | 理由・背景 |

|---|---|---|

| 2020年7月3日 | 毎週更新 | 連載スタート |

| 2020年8月28日 | 「3週描いて1回休む」ペース | 描き溜めがなくなったため |

| 2021年4月23日 | 2週休載 | 新展開準備と単行本作業のため |

| 2021年6月25日 | 隔週連載 | スケジュール調整のため |

| 2022年1月頃 | 約1ヶ月休載 | 新展開構想のため |

| 現在 | 隔週連載 | 安定したペース維持 |

作者の松本直也先生は2020年8月28日の休載告知で「描きためがなくなりました」と明かしています。

これは、クオリティを維持するために必要な決断だったと言えます。

隔週更新のメリットとデメリットを考えてみましょう:

メリット:

- 作者が十分な時間をかけて作画できる

- 作品のクオリティを維持できる

- 長期的な連載の継続が可能になる

- 作者の健康を守ることができる

デメリット:

- 読者の待機時間が長くなる

- 物語の進行が遅く感じられる

- 読者の熱が冷める可能性がある

- 「打ち切りの兆候では?」という憶測を生む

隔週更新と作品のクオリティの関係については、様々な意見があります。

一部のファンからは「更新が遅くてつまらない」という声もありますが、多くの読者は「クオリティのために必要な判断」と理解しています。

実際、「怪獣8号」の人気は衰えておらず、2023年12月時点で累計発行部数1200万部を突破しています。

アニメ化も成功し、「アマプラネトフリビリビリで1位取って大ヒットしている」という情報もあります。

隔週更新という選択は、短期的には物語の進行速度を犠牲にしていますが、長期的には作品の質と作者の持続可能性を確保する賢明な判断と言えるでしょう。

松本先生自身も「少年ジャンプ+」のインタビューで「読者に最高の作品を届けるために必要な時間」と述べており、クオリティへのこだわりが感じられます。

隔週更新は一見デメリットに思えますが、実は読者と作者の双方にとって最適なバランスを取る方法なのかもしれません。

皆さんはどう思いますか?

引用:【画像】「怪獣8号」最新話の戦闘シーン、ガチでヤバすぎると話題に!!! | ジャンプまとめ速報

怪獣8号の右肘左肘ネタが話題に!コピペ現象の真相とは?:まとめ

Q&Aでまとめますね。

質問(Q):

「右肘左肘交互に見て」現象とは何ですか?

回答(A):

2024年4月26日公開の106話で9号の防御ポーズが左右反転コピーされ、お笑い芸人2700のネタのように見えた現象です。

質問(Q):

なぜこの現象が話題になったのですか?

回答(A):

同じページ内で複数回、ほぼ同じ絵が左右反転で使われていたことが明らかで、読者がすぐに気づいたからです。

質問(Q):

106話の戦闘シーンの内容は何でしたか?

回答(A):

カフカが9号に対して保科流格闘術を進化させて使う展開で、9号の防御ポーズのコピペが話題になりました。

質問(Q):

漫画でのコピペ技法はよくあることなのですか?

回答(A):

時間短縮のためによく使われる手法ですが、同じページで頻繁に使うと読者に気づかれやすくなります。

質問(Q):

ファンはこの現象をどう受け止めましたか?

回答(A):

批判というよりも笑いのネタとして受け止められ、「キレッキレのダンス」などと表現されました。

質問(Q):

松本直也先生の作画スタイルの特徴は何ですか?

回答(A):

迫力あるアクションシーンと細部まで丁寧なキャラクターデザインが特徴ですが、省エネ技法も活用しています。

質問(Q):

9号とのバトルシーンの魅力は何ですか?

回答(A):

スピード感ある展開、変幻自在の戦闘スタイル、進化する戦闘力、心理戦の要素が魅力です。

質問(Q):

隔週更新になった理由は何ですか?

回答(A):

クオリティ維持のため、2020年の連載開始から段階的に更新頻度を下げ、現在は安定した隔週連載になっています。

この記事では、人気漫画の106話で話題になった特定シーンの現象について詳しく解説しました。コピペ技法の使用は漫画制作ではよくあることですが、あまりに明らかだと読者の没入感を損なう可能性もありますね。それでも、この現象は批判というよりもネットミームとして広がり、ファンの間で親しみを込めたネタになりました。松本先生の作画スタイルや隔週更新の背景も含め、作品への理解が深まったのではないでしょうか。この作品はアニメ化もされ、Amazonプライム・ビデオやNetflixで視聴できますよ。漫画は少年ジャンプ+で読むことができます。最後まで読んでいただき、ありがとうございました!